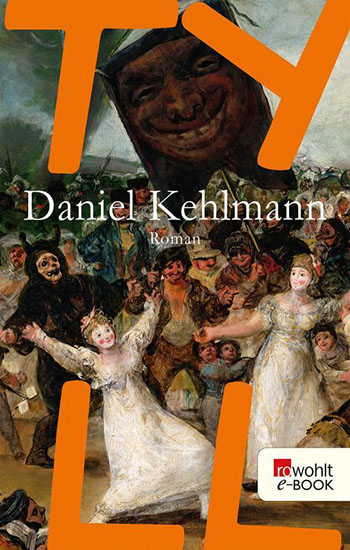

von Daniel Kehlmann

Tyll

Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen. Wir lebten in Furcht und Hoffnung und versuchten, Gottes Zorn nicht auf unsere fest von Mauern umschlossene Stadt zu ziehen, mit ihren hundertfünf Häusern und der Kirche und dem Friedhof, wo unsere Vorfahren auf den Tag der Auferstehung warteten.So ist das, wenn man das Glück hat, ein Narr zu sein: Es herrscht Narrenfreiheit – zumindest wenn man schnell genug ist und weglaufen kann, falls es doch einmal zu brenzlig wird. Und der Held dieses Schelmenromans kann nahezu fliegen. Der Titel „Tyll“ legt es nahe: Hier handelt es sich nicht um irgendeinen Gaukler, sondern um einen, dessen Name die Jahrhunderte überdauert hat: Till Eulenspiegel.

Der Legende nach hat Till Eulenspiegel bzw. Tyll Ulenspiegel im 14. Jahrhundert gelebt. Daniel Kehlmann allerdings verlegt Tylls Lebensgeschichte in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, ins 17. Jahrhundert – eine Zeit also, in der die bäuerliche Landbevölkerung in weiten Teilen so oder so noch ähnlich arbeitet und lebt wie dreihundert Jahre zuvor; ein Leben, das von Hunger, Armut und viel harter Arbeit geprägt ist. Tyll wächst auf in einer einfachen und zutiefst abergläubischen Dorfgemeinschaft, in der die Mystik eine wichtige Rolle spielt, in der Gegenstände, Zeichen und Sprüche magische Wirkung haben, in der aber die Fähigkeit, anderen zu helfen, gleichermaßen Misstrauen erregen und als Teufelswerk geächtet werden kann. Und eigentlich hat Tylls Leben einen vorgezeichneten Weg: Als Sohn des Müllers müsste er die Mühle übernehmen und wie alle anderen auch bis zum Ende seines Lebens von harter Arbeit, Grütze und Dünnbier leben. Doch es kommt anders und Tyll als Gaukler zum fahrenden Volk – und von dort aus führt ihn sein Leben durch alle gesellschaftlichen Stände der damaligen Zeit.

„Tyll“ ist ein gelungener Roman über das Ausbrechen aus gesellschaftlichen Konventionen in einer Zeit, in der sich kaum einer mehr an eine Zeit ohne Krieg erinnern kann. In einem zutiefst starren System kann Tyll sich als Spötter über Standesgrenzen und über die Dummheit seiner Mitmenschen hinwegsetzen.

Kalt ist es geworden, wahrscheinlich wird es gleich wieder regnen. Auch die Hinrichtung dieses Hexers wird nichts nützen gegen das schlechte Wetter, es gibt zu viele böse Menschen, alle gemeinsam sind sie schuld an der Kälte und den Missernten und der Knappheit von allem in diesen letzten Jahren vor dem Ende der Welt. Aber man tut, was man kann.„Tyll“ ist ein Roman, der wütend macht auf das hilflose Ausgeliefertsein von Freigeistern in einer tumben Dorfgemeinschaft, auf die schräge Verflechtung zwischen Religion und Pseudo-Wissenschaften und den Jahrzehnte andauernden Krieg der Religionen in Europa. Und es ist ein Roman, der Spaß macht, weil er jenen begleitet, der der frühneuzeitlichen Bevölkerung den Spiegel vorhalten kann. Gleichzeitig ist „Tyll“ auch eine Geschichte über das Geschichtenerzählen selbst, über getrübte, gefärbte, geschönte Erinnerungen, über die Subjektivität, das Vergessen und das Verdrängen, in Geschichten und auch in der Geschichtsschreibung. Und ab und an ist „Tyll“ auch schlichtweg ein Roman mit Sätzen von einnehmender Klarheit und Schönheit:

Uns andere aber hört man dort, wo wir einst lebten, manchmal in den Bäumen. Man hört uns im Gras und im Grillenzirpen, man hört uns, wenn man den Kopf gegen das Astloch der alten Ulme legt, und zuweilen kommt es Kindern vor, als könnten sie unsere Gesichter im Wasser des Baches sehen. […] Wir aber erinnern uns, auch wenn keiner sich an uns erinnert, denn wir haben uns noch nicht damit abgefunden, nicht zu sein. Der Tod ist immer noch neu für uns, und die Dinge der Lebenden sind uns nicht gleichgültig. Denn es ist alles nicht lang her.„Wenn Sie in diesem Jahr nur ein Buch lesen“, sagte Denis Scheck in druckfrisch, „lesen Sie dieses.“ Das hat seine Berechtigung. Auch wenn es hoffentlich ein paar Bücher mehr werden.

Tyll

von Daniel Kehlmann

Rezensiert von Rike Zierau

Rike liest nur halb so viel, wie sie es gern möchte und mag weniger als die Hälfte der Bücher nur halb so gern, wie sie es (vielleicht) verdienen. Iris Radisch hält sie für eines der besten Dinge, die der Literaturwelt passieren konnten.